以下のコラムは、北海道の企業向けに「灯油の流通の仕組み」と「灯油料金を安くするためのポイント」をわかりやすく解説するものです。特に初心者の方でも理解しやすいよう、専門用語をできるだけ噛み砕きながら説明しています。灯油価格の仕組みや流通経路を把握し、適切な業者を選ぶことで、貴社のコスト削減に大いに貢献できるはずです。ぜひ最後までお読みください。

1. はじめに:北海道企業と灯油の深いかかわり

北海道は寒冷地帯として知られ、長い冬が続く地域です。そのため、家庭用だけでなく、企業にとっても暖房は必須と言えます。オフィスや工場、店舗などの暖房に灯油を使っている企業は少なくありません。また、飲食店やホテルでは給湯などにも灯油を利用するケースが多く、業務用の灯油が企業活動において重要な役割を担っています。

しかしながら、近年の原油価格の乱高下や円安などの影響を受け、灯油の料金も大きく変動しやすくなっています。特に北海道のように大量の灯油を必要とする地域では、価格変動によるコスト増が企業経営にダメージを与えるケースもあります。灯油をいかに安定的かつ安価に調達できるかは、北海道の企業にとって大きな課題と言えるでしょう。

そこで本コラムでは、灯油の流通の仕組みを基本から学びつつ、価格がどのように決まるのか、そしてどうすればコストを抑えられるのかを詳しく解説します。初心者でもわかりやすいよう、できるだけ専門用語を減らし、具体例を交えながら進めていきます。

2. 灯油の基礎知識:そもそもどうやって作られる?

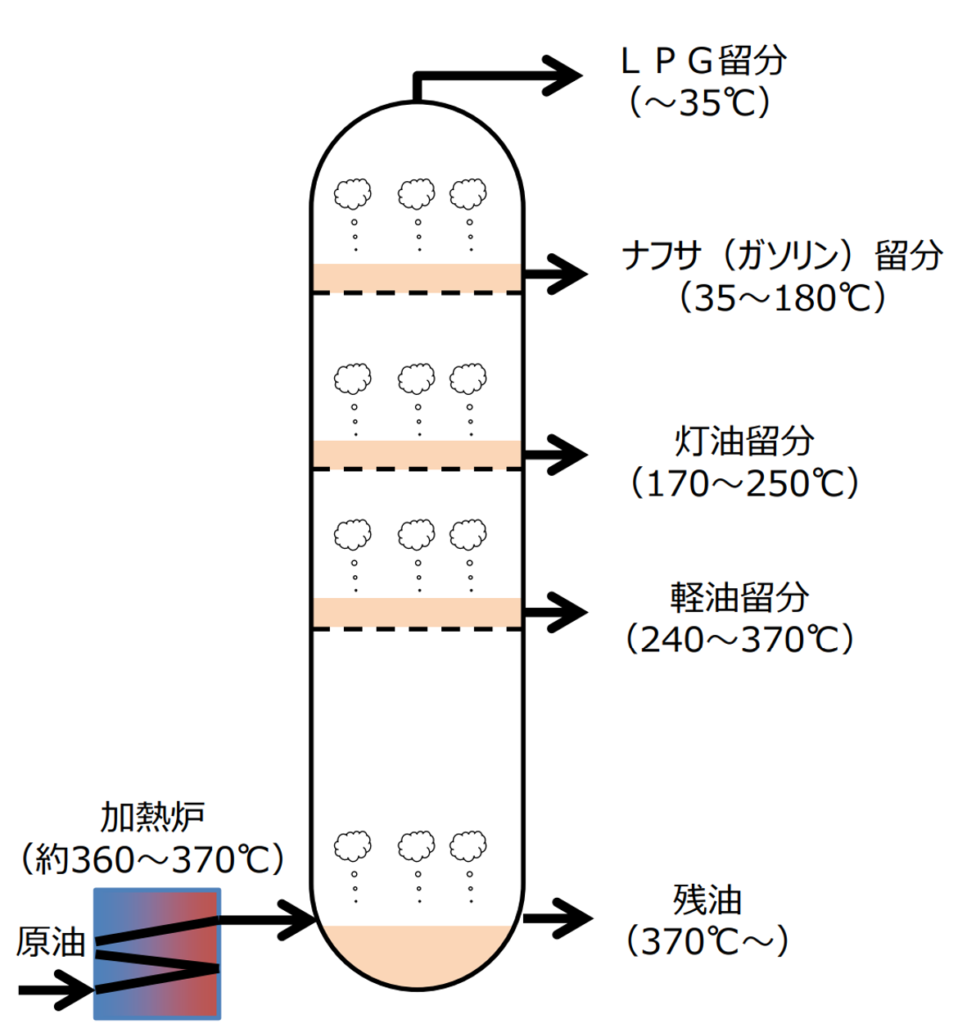

灯油は原油から作られる石油製品の一種です。石油にはガソリン、軽油、重油、ナフサなどさまざまな種類がありますが、そのうち比較的蒸留温度の低い部分が灯油にあたります。精製の過程で温度によってガソリン、灯油、軽油などに分けられ、それぞれの用途に応じて使われています。

- 灯油の特性

- 引火点が高く、ガソリンよりは揮発性が低い。

- 暖房や給湯に適した燃料で、特に寒冷地での利用が多い。

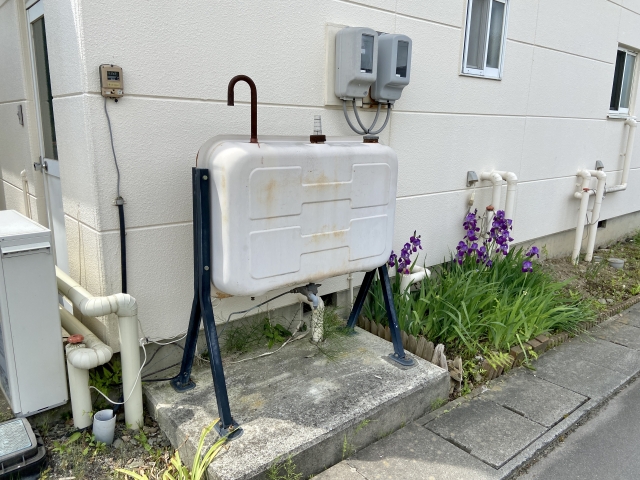

- 保管には専用タンクや容器が必要。ガソリン缶とは区別される場合が一般的。

北海道では、灯油ストーブやボイラーなどの燃焼機器が広く普及しているため、家庭用・業務用を問わず灯油の需要が非常に高いのが特徴です。

3. 灯油の流通の大まかな流れ

灯油が私たちのもとへ届くまでには、いくつかのステップがあります。これらのステップを理解しておくことで、どの段階で価格がどのように変動するかを把握しやすくなり、結果的にコスト削減のヒントも得られます。

3-1. 原油の輸入と国際市況

日本は国内にほとんど石油資源を持たないため、原油を海外から輸入するところからスタートします。中東諸国をはじめとする産油国の動向や、国際的な経済・政治情勢、為替レートの変化などによって、原油の価格は日々大きく変動します。

- 原油価格が上がれば、灯油価格も上がりやすい

- 円安になれば、同じドル建ての原油を買うのに多くの円が必要になる

このため、北海道の企業が使用する灯油のコストにもダイレクトに影響を及ぼします。

3-2. 国内での精製

輸入された原油は、国内の製油所へ運ばれてガソリンや灯油などに分けられます。この作業を「精製(せいせい)」と呼び、高温で熱した原油の蒸留温度の差を利用して各製品に分離します。

- 灯油はガソリンよりも高い温度帯で蒸留される

- この精製コストも最終的な価格に反映

製油所で作られた灯油は元売会社(例:○○石油、△△コスモなど)や大手商社などを通じて流通ルートにのります。

3-3. 卸売・小売の仕組み

精製された灯油は次のような流通経路をたどって、最終的に私たちが手にすることになります。

- 元売会社から卸売会社へ

- 大量の灯油を保管・管理し、小売店に卸す役割を担います。

- 小売業者(ガソリンスタンドや灯油販売会社)

- 卸売会社から仕入れた灯油を店頭販売したり、配達サービスを行ったりします。

- 企業や一般家庭など最終需要家

- 業務用であればタンクローリーなどで直接配達を受けるケースが多いです。

3-4. 配達・販売の多様化

北海道のように寒い地域では、ガソリンスタンドによる配送サービスだけでなく、専業の灯油販売会社が独自の配達網をもっています。

- 自社でタンクローリーを保有し、企業や飲食店、工場へ直接配送

- 定期契約、定期巡回サービスなどのプランを用意する業者も多い

販売価格は「自由料金」であり、国や自治体による価格規制がないため、同じ灯油でも販売会社によって値段が違います。また、業務用の場合は検針がないため、契約内容や季節によって価格を柔軟に変更しやすい特性があります。

4. 業務用灯油ならではの特徴

灯油は家庭用でもよく使われますが、特に北海道の企業にとっては業務用の灯油が重要です。家庭用と異なる点としては、次のような特徴があります。

4-1. 自由料金がもたらす影響

先ほども触れましたが、灯油価格には公的な上限や規制がありません。ガソリンや電気のように、比較的わかりやすい単価設定になっているわけではないため、業者間での価格競争が起きやすいです。その結果、一時的にものすごく安い価格を提示する業者が出てきたり、仕入れコストの変動を理由にすぐに価格を上げる業者が出たりします。

4-2. 検針が発生しないことで起こる価格変動

集合住宅の灯油では、使用量に応じて検針やメーター確認を行うことが多いですが、業務用の場合は大口契約でまとめて購入するケースが多いため「いつ、どのように価格を決めるか」が交渉次第になることもしばしばです。そのため、一時的に安かった業者も「次の納品時には高い価格に変わっていた」というような事例が起こりやすくなります。

5. 灯油価格を決める主な要因

灯油の価格はさまざまな要因によって左右されます。ここでは、特に影響度の高い要因を4つ紹介します。

5-1. 原油価格・為替レートの変動

前述のとおり、日本が輸入する原油価格が上昇すれば、そのまま灯油の仕入れコストも上がります。さらに、ドル建てで決済される原油を購入する際、円安になれば実質的な仕入れ額が増える仕組みです。

- 中東情勢や米国の金融政策、国際的な紛争などが原因で変動

- 投機的なマネーの流入・流出で短期的に価格が乱高下することも

5-2. 需要と供給のバランス(季節要因など)

灯油の需要は冬に集中します。北海道では特に10月から3月にかけての需要が高いため、在庫調整や仕入れコストがシビアになります。一方、需要が低い季節には買い控えが起きるため、価格が低めに推移することもあります。

- 厳冬期には価格が急激に上昇する傾向

- 異常気象(暖冬・寒波など)が価格に影響することも

5-3. 流通コスト・販売戦略

灯油を各地域へ運ぶための物流費や在庫管理費用、人件費なども価格に反映されます。また、販売会社がキャンペーンを行ったり、短期的に低価格を打ち出す戦略を取ったりすることで、各社の販売価格に差が出ます。

- 地域密着型業者のほうが配送コストを抑えられるケースも

- 大手元売系の販売会社は安定供給力が強み

5-4. 地域性(北海道の事情)

北海道は本州以南と比べて燃料需要が特に高いため、輸送経路や在庫拠点、天候などによって価格が大きく変わるケースがあります。冬場には道路事情が悪化しやすいため、配送コストが上乗せされることもあるでしょう。

- 豪雪地帯では配達トラックの維持費・除雪費も含まれる

- 地理的条件によって流通コストがさらに増大するエリアも

6. 北海道の企業が注目すべきポイント:安く利用するコツ

では、こうした価格変動を踏まえたうえで、北海道の企業が「いかに灯油料金を安く抑えるか」を考えるためには、どのようなポイントを押さえておけばよいのでしょうか。

6-1. 複数社の見積もり比較

まず一番大事なのは、複数の灯油販売会社から見積もりをとることです。

- 「最初の提示価格が安い」だけで決定してしまうのは危険

- 長期的な価格推移や、サービス内容・アフターサポートも比較

業務用灯油は「検針」や「使用量連動」といった仕組みがない場合が多いので、業者によっては販売価格の変動タイミングや値上げの幅に大きな差があります。複数社から情報を集め、過去数ヶ月~数年の価格推移が安定している会社を選ぶことが大切です。

6-2. サービス内容やサポート体制

- 定期巡回サービスの有無

- 「在庫が切れそうなタイミングを自動で感知してくれる」仕組みがあるかどうか。

- 緊急時の対応

- 灯油タンクのトラブルや配送トラブルがあった場合、すぐ対応してくれるか。

- 支払い方法や支払いサイト

- まとめ払い、月毎の支払いなど、企業のキャッシュフローに合わせられるか。

価格だけではなく、こうした付帯サービスも企業にとって重要な判断材料になるはずです。

6-3. 灯油タンク・燃焼機器のメンテナンス

タンクやストーブ、ボイラーなどの燃焼機器が適切にメンテナンスされていないと、燃費が悪くなる場合があります。

- 古い配管やフィルターの交換時期

- ボイラーの定期清掃や調整

結果として、同じ量の灯油でも十分に暖房効果が得られず、使用量が増加してしまいかねません。灯油価格そのものを下げるだけでなく、「使う量を削減する」という考え方もコスト削減には重要です。

6-4. 大口利用や定期購入のメリット

企業の中には、特定のシーズンに大量の灯油を一気に使用するケースがあります。そうした場合、一度にまとめて購入することで単価交渉がしやすくなることがあります。

- 定期購入契約を結ぶことで、安定した単価を確保

- 大量購入割引やリピーター向け特典を設定している業者もある

特に北海道の場合は冬季の消費量が膨大になるため、大口利用に対して柔軟な価格設定を行ってくれる業者が多いのも特徴です。

7. 上手な業者選びの具体的手順

ここからは、実際に業者を選ぶ際にどのような手順を踏めばいいのかをもう少し具体的に紹介します。

7-1. 灯油販売会社の情報収集

まずは、道内で灯油を販売している会社をピックアップしましょう。インターネット検索や地元商工会、取引先からの紹介など、さまざまな方法があります。

- 「北海道 灯油 業務用」「北海道 灯油 安い」などのキーワードで検索

- 地元企業の口コミや体験談を調べる

ここで大事なのは、複数の会社をリストアップすることです。1社だけに絞ると価格比較ができず、結果的にコスト高になってしまうリスクが高まります。

7-2. 実際の見積もり取得と比較のポイント

候補となる会社をいくつか選んだら、直接問い合わせをして見積もりを取りましょう。

- 必要な灯油量や配送エリア、配送頻度を明確にする

- 価格交渉の余地があるかどうかを質問する

- 定期契約を結んだ場合の価格優遇について確認

灯油価格は流動的なので、「現在の価格」「来月・来年の予想価格」など、ある程度のスパンで比較すると効果的です。また、対応の早さや担当者の知識、丁寧さなども重要なチェックポイントとなります。

7-3. 価格だけに惑わされないチェック項目

- トラブル対応

- タンクや配管の修理が必要になった際、即日対応が可能か。

- 配送体制

- 配達スケジュールが極端に遅れたり、天候不順で止まったりしないか。

- 追加費用

- 1回の注文量が少ない場合に追加料金がかからないか。

- 配送料や緊急配送費用などがかかるかどうか。

これらを総合的に判断し、「多少単価は安くないけど、信頼性が高い業者」を選ぶ場合もあれば、「とにかく単価重視でリーズナブル」な業者を選ぶ場合もあるでしょう。自社の経営方針や暖房ニーズ、予算状況を踏まえたバランスが大切です。

8. まとめ:灯油の流通を知り、賢くコスト削減を

北海道の企業にとって、灯油は欠かせないエネルギー源です。その一方で、国際的な原油価格や為替レートの変動、販売会社の戦略など、さまざまな要因によって灯油価格は変動しがちです。

- ポイント1:灯油の流通経路や価格決定の仕組みを理解する

原油の輸入から国内精製、卸売・小売、配達に至るまでの流れを把握し、どの段階でコストが発生しているかを見極めましょう。 - ポイント2:複数の灯油販売会社から見積もりを取り、長期的視点で比較する

最初の提示価格が安いだけで選ぶのではなく、過去の価格推移やサービス内容も重視しましょう。 - ポイント3:設備のメンテナンスや燃費向上策も並行して検討する

タンクや燃焼機器を定期的に点検・整備することで、無駄な燃料消費を抑えることができます。 - ポイント4:大口購入や定期契約など、交渉余地を最大限に活かす

まとめ買いや定期契約による単価の安定、割引メリットなどを上手に利用しましょう。

こうしたポイントを押さえるだけでも、灯油の料金を一定程度コントロールしやすくなります。特に暖房ニーズの高い北海道では、少しの価格差でも大きなコスト差につながる場合があります。

もし、「灯油料金の交渉や販売会社の選定方法、設備のメンテナンスなど、具体的な対策がわからない…」というお悩みをお持ちの方は、ぜひ totoka へご相談ください。地域の事情に精通した専門スタッフが、御社に最適な方法をご提案いたします。

灯油の流通を正しく理解し、安定した供給体制を確保しながらコスト削減を目指すことは、北海道の企業経営において非常に重要なテーマです。この記事で紹介したポイントを、ぜひ貴社の灯油コスト対策にお役立てください。ともに北海道の厳しい冬を乗り越え、より快適で経済的な暖房環境を実現しましょう。