はじめに:なぜ、レドックスフロー電池が注目されているのか

近年、世界各国が地球温暖化対策やエネルギー安全保障の観点から、再生可能エネルギーの導入を加速させています。特に日本では、「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、太陽光や風力、地熱、小水力などの再生可能エネルギーを最大限に活用することが重要視されてきました。しかし、その一方で再生可能エネルギーによる発電は、天候や季節の変動に左右されやすく、出力の変動幅が大きいという課題があります。いくら発電量を増やしても、その電力を安定して供給できなければ、電力システム全体に悪影響が出てしまいます。

こうした問題を解決すべく、現在注目されているのが「レドックスフロー電池(Redox Flow Battery, RFB)」です。レドックスフロー電池は、従来のリチウムイオン電池などとは異なる仕組みを持つ蓄電池として、高い安全性や長寿命、大容量化のしやすさなどの特長から、再生可能エネルギーの導入をさらに促進する“切り札”になると期待されています。

そして、このレドックスフロー電池の大規模な導入・実証が最も進んでいる地域のひとつが、「北海道」です。北海道は広大な土地を活かした風力発電や太陽光発電への期待が高く、一方で冬季の厳しい気象条件やコロナ禍などの困難を乗り越えて、レドックスフロー電池の運用実績を積み重ねてきました。本コラムでは、レドックスフロー電池の基本的な仕組みやメリット・課題に加え、北海道における活用事例や今後の可能性について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

1. レドックスフロー電池(RFB)とは? 基本構造としくみ

1-1. 名前の由来と充放電の原理

レドックスフロー電池(RFB)は、「Redox Flow Battery」の頭文字を取った略称です。

- Redox(レドックス):還元(Reduction)と酸化(Oxidation)という化学反応の総称

- Flow(フロー):電解液が循環する仕組み

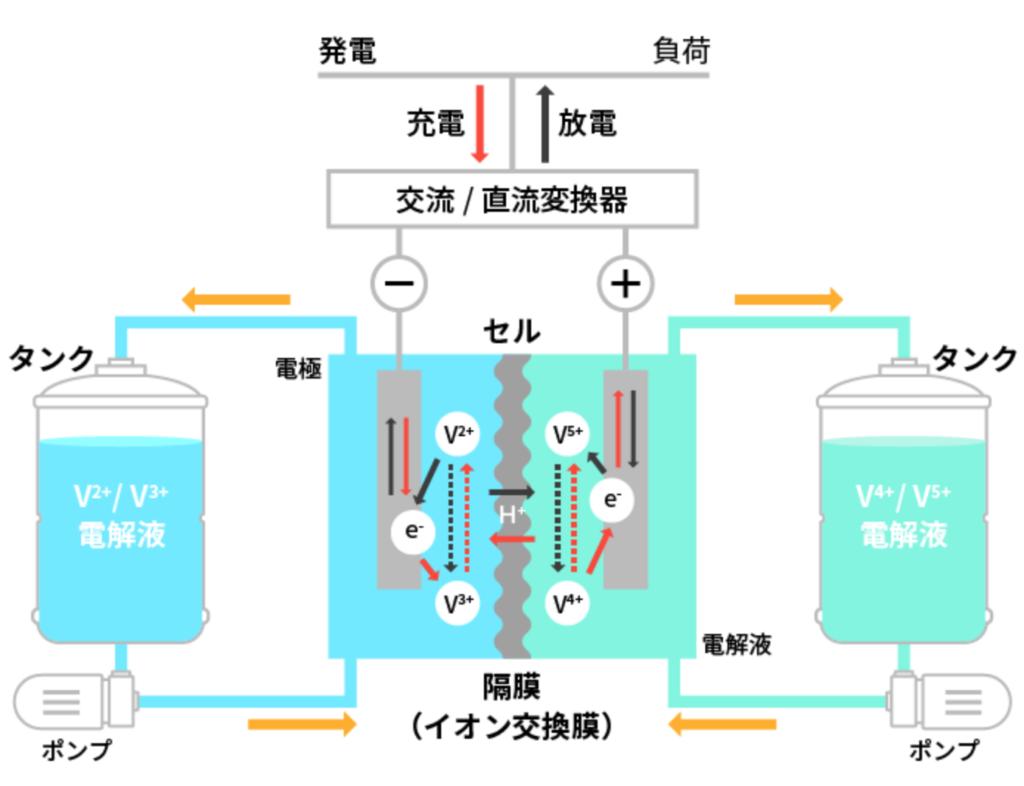

通常の二次電池(リチウムイオン電池や鉛蓄電池など)では、電極材料そのものが充放電の主役となり、電池の容量は電極の体積や物質量によって決まります。一方、レドックスフロー電池では、電解液(溶液中に活物質が溶け込んでいる)がポンプなどで循環し、イオン交換膜を介した酸化還元反応によって充放電が行われるのが大きな特徴です。

1-2. 基本構成要素

レドックスフロー電池は、大きく分けて以下の要素から構成されます。

- セルスタック(セル)

- 正極と負極、そしてイオン交換膜を含む電池の心臓部。ここで電解液の酸化還元反応により、実際の電子のやり取り(=電気エネルギーのやり取り)が行われます。

- 電解液タンク

- 正極用タンクと負極用タンクの2つがあり、それぞれ異なる活物質を溶かした電解液を貯蔵します。バナジウムの場合は、正極・負極どちらもバナジウム化合物を使用しますが、酸化数が異なることで酸化還元反応を実現しています。

- 循環ポンプ

- 電解液をセルへ送り込み、再びタンクに戻す役割を担います。これにより「Flow=フロー」の名の通り、電解液を循環させて使用する仕組みが成り立ちます。

- 配管・制御システム

- 電解液の流量や圧力、温度などを管理・制御するシステム。電解液漏れを防ぐ安全設計が求められます。

1-3. 充放電サイクルのしくみ

レドックスフロー電池の充放電は、大まかに次の流れで行われます。

- 充電

- 外部電源(余剰電力など)から電力を供給し、セルで電解液中の活物質を酸化・還元反応させる。正極と負極の電解液がそれぞれ高いエネルギー状態(酸化数の異なる状態)に変化し、エネルギーを“貯めた”状態になる。

- 放電

- 電解液を循環させながら負荷側(系統や工場など)に接続し、酸化還元反応を逆方向に進める。正極・負極双方の活物質が元の酸化数に戻りつつ、電気エネルギーを外部に取り出せる。

このプロセスの中で、電池容量を増やしたい場合はタンクの大きさや電解液の量を増やすだけで対応できるのが、レドックスフロー電池ならではの特長となっています。

2. レドックスフロー電池のメリットとその背景

2-1. 安全性が高い

レドックスフロー電池の電解液は、基本的に水溶液です。そのため、リチウムイオン電池のように有機電解液を使わない分、引火や発火のリスクが低いとされています。大規模な蓄電システムを扱う場合、火災リスクの軽減は非常に重要なポイントであり、電力会社や自治体が導入を検討する上で大きなアドバンテージとなります。

2-2. 長寿命

リチウムイオン電池は充放電を繰り返すと劣化し、容量が徐々に減少していきます。一方、レドックスフロー電池の場合、電極自体よりも電解液中のイオンの酸化還元反応が主体であるため、電極材料の構造変化が少なく、長期間にわたって性能を維持しやすい特長があります。バナジウムレドックスフロー電池の場合は、20年以上の寿命が期待できるともいわれています。

2-3. 大容量化が容易

上述のとおり、レドックスフロー電池では電解液タンクを大きくし、電解液を増やすだけで容量を拡大できるため、大規模な蓄電システムへの応用がしやすい点が強みです。とくに風力発電が盛んな北海道のように、発電量が大きく変動するエリアでは、短時間の出力平滑化だけでなく、長時間にわたる電力供給を可能にするレドックスフロー電池が非常に有効と考えられています。

2-4. 出力変動吸収への柔軟性

レドックスフロー電池は短周期から長周期まで柔軟に対応できるため、周波数調整や電力負荷のピークシフトなど、多目的に活用されます。電気事業者が系統安定化を目指す際、風力や太陽光による急激な出力変動を吸収しつつ、余剰電力を蓄えて必要なタイミングで放電するといった運用が可能です。

3. レドックスフロー電池の課題

3-1. エネルギー密度の低さ

レドックスフロー電池の最大の課題のひとつが、エネルギー密度の低さです。電解液に溶存させる活物質の濃度には限界があり、リチウムイオン電池と比べると1桁程度低いとも言われています。そのため、限られたスペースしかない住宅用やEVなどのモビリティ用途には向きにくい側面があります。

3-2. バナジウムの資源問題

現行の商用レドックスフロー電池は、バナジウムを活物質として利用するケースが最も多く見られます。しかし、バナジウムは産出国が限られており、価格変動リスクや供給リスクが指摘されています。中国やロシア、南アフリカの3カ国が世界のバナジウム生産量の大半を占める状況は、安定供給面で不安材料となり得るのです。

3-3. 液漏れ対策とコスト

バナジウム電解液は強酸性であることが多く、パイピングやタンクへの腐食対策、液漏れ防止策が不可欠です。建設コストを含めると、依然として導入コストが高いという指摘もあります。

このため、現在は有機材料を活用するなど、バナジウムに依存しない新たな活物質の研究開発が進められています。これにより、より高いエネルギー密度や低コスト化を実現しようとする取り組みが行われているのです。

4. 北海道におけるレドックスフロー電池の事例

4-1. 北海道が抱えるエネルギー課題

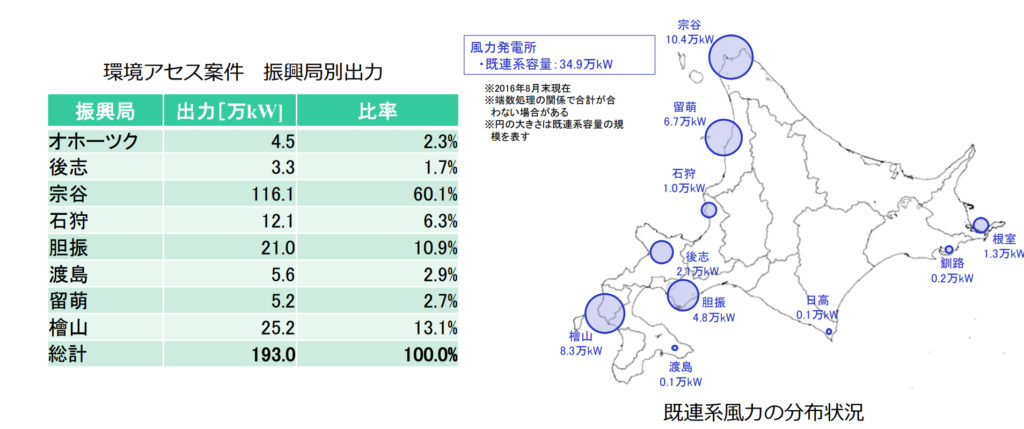

北海道は本州に比べて冬季の気温が低く、暖房需要が大きい一方、雪や暴風といった気象条件が厳しい地域でもあります。また、広大な土地を活かした風力発電のポテンシャルが高い反面、送電網(系統)の整備や系統側の周波数調整能力が課題として認識されています。風力発電をこれ以上大きく導入するには、大規模蓄電池の導入による出力変動の平準化が不可欠だとされているのです。

4-2. 住友電工と北海道電力による大規模実証

2015年、住友電工と北海道電力は、北海道南早来変電所で大規模なレドックスフロー電池システムの実証試験をスタートしました。目的は、

- レドックスフロー電池の性能評価(安全性や耐久性、効率など)

- 風力発電由来の系統変動を吸収し、系統安定化の運用技術を確立すること

3年間の実証を経て、レドックスフロー電池が系統側蓄電池として高い有効性を持つことが確認されました。その後、北海道電力ネットワークが系統側蓄電池を導入・運用する公募を実施した結果、再び住友電工が落札し、大規模なレドックスフロー電池の建設プロジェクトが始まります。

4-3. 厳しい環境下での建設と運用

実際の建設工事は2020年7月に着工されましたが、折しも新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、資材の輸入や人員確保が困難な状況が続きました。さらに、極寒の冬季にはマイナス25℃を下回る環境下での作業や、暴風雨・大雪などの悪天候により工期が圧迫されました。

こうした苦境を乗り越え、2022年3月末にはレドックスフロー電池設備が完成。PCS(電力変換装置)の不調に関してもリモートで海外技術者と連携し、トラブルを解消したという事例は、現代のエンジニアリングが持つ可能性を示す好例と言えます。

完成後、この大容量レドックスフロー電池が系統に連系された瞬間は、関係者の間でも大きな達成感と期待感をもって迎えられました。北海道電力ネットワーク側からも「コロナ禍の困難の中、予定通りプロジェクトを完遂した住友電工の総合力に感謝している」という声が上がるほどです。

4-4. 今後の展開と風力発電ポテンシャルの向上

現在、北海道電力ネットワークはレドックスフロー電池を活用しながら、段階的に風力発電の導入を拡大していく方針を示しています。すでに第1期募集(60万kW)における16.2万kW分の風力発電事業者が決定しており、系統側蓄電池を使いながら系統への影響を抑え、より多くの再生可能エネルギーを受け入れられるインフラ構築を目指しているのです。

北海道は今後も大規模な風力発電プロジェクトが見込まれ、長時間の蓄電が必要な場面が増えることが予想されます。レドックスフロー電池の安定した長寿命特性は、こうした長時間対応には最適なソリューションとなるでしょう。

5. 研究開発の最前線:次世代レドックスフロー電池への期待

5-1. バナジウム以外の活物質へのシフト

前述の通り、バナジウムの資源問題はレドックスフロー電池の普及における大きな課題です。近年は、この問題を解決すべく有機系レドックスフロー電池など新たな活物質を用いる研究が進んでいます。有機材料はバナジウムより資源的に恵まれており、コスト面でも優位になる可能性があります。また、酸性ではなく食塩水のような中性電解液を用いることで、タンクやパイプ、イオン交換膜などにフッ素系物質を使わずに済み、コストダウンや取り扱いの容易化にも期待がかかります。

5-2. 高エネルギー密度化

有機電解液を用いる場合、バナジウム電解液の2倍程度の容量が期待できることも実証されています。エネルギー密度が向上すれば、施設のフットプリント(設置面積)を抑えながら大容量化できるため、コスト削減にもつながるでしょう。

5-3. 触媒技術とCO2活用の可能性

産総研をはじめとする研究機関では、還元や酸化が起こりにくい物質でも、触媒を併用することで充放電可能なレドックスフロー電池を開発する動きもあります。理論的には、CO2を活物質として利用する試みも行われており、もし実現すれば二酸化炭素の資源化につながるなど、革新的な展開が期待されます。

5-4. 水素エネルギーとの連携

北海道では、水素製造や輸送の拠点化構想も浮上しており、レドックスフロー電池は水電解設備や燃料電池との親和性が高いとされています。将来的には、再生可能エネルギーで生まれた余剰電力をレドックスフロー電池で貯蔵し、必要に応じて水素へ転換するなど、総合的なエネルギーマネジメントシステムに組み込むことで、一層効率的なカーボンニュートラル社会の実現を目指せるでしょう。

6. レドックスフロー電池が拓く北海道の未来

6-1. 地域経済への波及効果

北海道の広大な土地と豊富な風力資源、そして極寒の冬季を乗り越える大容量蓄電池技術のノウハウが組み合わさることで、地域経済における新たな付加価値創出が見込まれます。風力・太陽光発電とレドックスフロー電池のセット導入が進めば、発電事業者や電力会社だけでなく、関連設備やサービスの需要も拡大し、雇用創出や技術者育成にも寄与するでしょう。

6-2. 脱炭素社会への貢献

北海道は観光産業が盛んな地域でもあり、自然環境の保全や持続可能性の追求は地域の将来に直結する課題です。レドックスフロー電池を活用した大規模蓄電システムは、再生可能エネルギーの導入拡大を強力に後押しし、地域単位でのCO2排出削減につながります。エコツーリズムやグリーン産業の発展にもポジティブな影響を及ぼすことでしょう。

6-3. 災害時のレジリエンス強化

北海道は過去に大規模な地震や台風など、自然災害に見舞われた経験を持ちます。大規模蓄電池が普及すれば、災害時のバックアップ電源としての効果も期待できます。広域停電が発生した場合でも、地域ごとに蓄電池を活用したマイクログリッドを形成し、病院や避難所、重要インフラなどの電力を確保することが可能となるでしょう。

7. まとめ:レドックスフロー電池の可能性と北海道のこれから

レドックスフロー電池は、その安全性の高さ、長寿命、大容量化のしやすさなどから、今後も再生可能エネルギー導入の拡大を支える主要な蓄電池技術として期待されています。北海道のように、広大な土地と優れた風力資源を持ち、一方で電力系統の安定化が課題となっている地域においては、レドックスフロー電池が果たす役割はますます大きくなるでしょう。

他方、エネルギー密度の低さやバナジウム資源リスク、導入コストなどの課題も依然として残されています。研究開発の現場では、有機化合物を活用した新しいタイプのレドックスフロー電池や、水素エネルギーとの連携など、さまざまなイノベーションが進行中です。これらの技術が実用化されれば、さらなるコストダウンや高効率化が期待され、レドックスフロー電池の普及は飛躍的に進む可能性があります。

北海道電力と住友電工が共同で築いた運用実績は、国内外の注目を集めています。極寒の地や悪天候・コロナ禍にも負けず、予定通りプロジェクトを遂行してきた実例は、レドックスフロー電池の有用性だけでなく、現場のエンジニアリング力やチームワークの重要性を示すものと言えます。

「北海道 レドックスフロー電池 蓄電池」の導入は、単に最先端の技術を導入することにとどまらず、地域が抱えるエネルギー課題と経済発展の両立を目指す上で欠かせないステップになりつつあります。風力発電の大規模導入や、水素エネルギーを含めた総合的な再生可能エネルギー戦略と組み合わせることで、北海道は日本のエネルギー転換をリードし、持続可能な社会の先駆けとなるかもしれません。

今後、北海道で培われたレドックスフロー電池の運用ノウハウは、全国各地へ展開されるだけでなく、海外の風力・太陽光発電大国にも応用されていくでしょう。世界規模で再生可能エネルギーの導入を加速し、カーボンニュートラルを実現するためには、このような大容量で安全・長寿命の蓄電技術が不可欠です。

レドックスフロー電池の研究開発と社会実装はまさに“今”動いており、その動向を追うことは、日本や世界のエネルギー政策の最前線を知る上でも有意義です。課題克服のための技術革新が続けられ、コストが下がり、さらに高機能化が進めば、レドックスフロー電池は私たちの生活や産業を支える基盤として、より一層の普及が進むでしょう。

再生可能エネルギーの利用拡大、地域経済の振興、そして災害レジリエンスの向上――。レドックスフロー電池がもたらす恩恵は計り知れません。今後も北海道から全国、そして世界へと広がるこの“蓄電革命”に注目していきたいですね。