エネルギーコスト削減の必要性

エネルギーコストの削減(経費削減)を取り組むべき必要性について説明しております。以下のような方を対象としております。

✔ エネルギーコストを削減したいが、取り組み方が分からない

✔ 光熱費の高騰により対策を始めたいと考えている

✔ 企業の仕入担当で、コスト削減に取り組みたい

✔ キャッシュフローを改善したい

✔ 環境配慮の取り組みをしなければならない

– エネルギーコスト(経費)を削減する理由

エネルギーコスト(経費)を削減することで、利益に直結します。

業態を問わず、電気代等の光熱費は必ず発生しております。エネルギーを適正な水準まで下げることで、本業への設備投資が可能になります。

– エネルギーコスト削減(経費削減)の方法

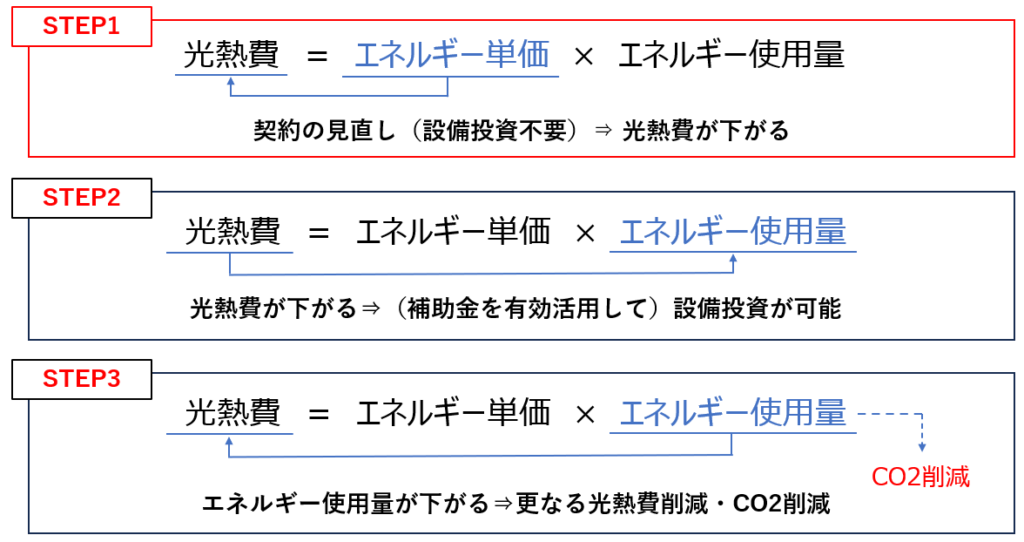

エネルギーコスト(光熱費)を削減する方法を大きく分けると3種類の方法があります。

- 仕入先の仕組みを変える(料金メニュー変更や仕入先変更)

- 消費設備の仕組みを変える(設備の高効率化やシステム変更)

- 使用方法の変更により、エネルギー使用量を抑える

それぞれ順を追って説明していきます。

仕入先の仕組みを変える(料金メニューの変更や仕入先変更)

イニシャルコスト(設備投資)が発生しないので、最初に実践すべき事項ではありますが、交渉の仕方が難しい部分でもあります。

交渉には根拠が必要です。仕組みを理解してサプライヤーを選定することが最も重要になります。

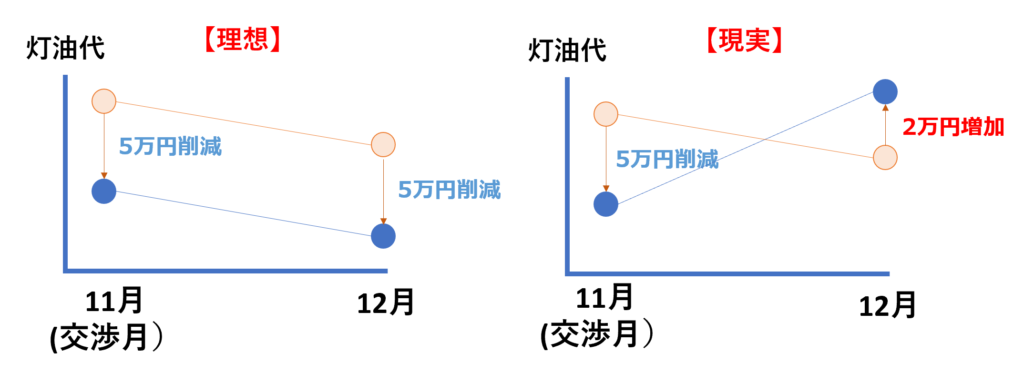

例えば、現在の仕入先A社の灯油価格が100円/Lだとしましょう。相見積先B社が90円/Lで提示してきた場合、B社の90円/Lの方が安価のためB社に供給元を変更します。

仕組みと計算式を理解できていないと、翌日には、A社100円/L、B社が120円/Lになっているかも知れません。

仕組みを理解して根拠のある計算式を採用することで、適正な仕入れが実現します。

また、素材や食品と異なり、仕入先を変更しても品質が保証されるのがエネルギーコスト適正化が有効な戦略である理由の一つです。

消費設備の仕組みを変える(設備の高効率化やシステム変更)

先程の方法は、コストを掛けずにエネルギーコスト削減(経費削減)を進める方法でしたが、皆さんにとって「エネルギーコスト削減」というと「省エネ」という手段かと思います。

省エネとは名前の通り、「省エネルギー」の略です。石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源がなくなってしまうことを防ぐため、エネルギーを効率よく使うことをいいます。

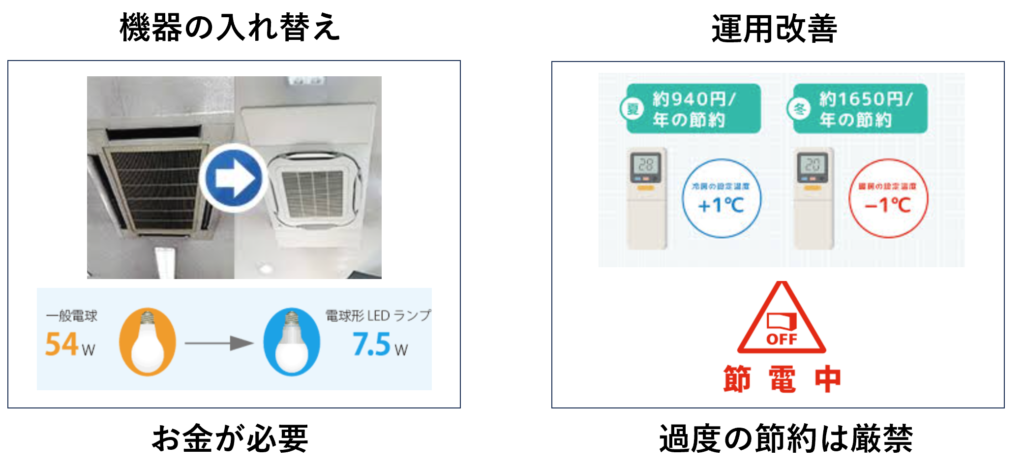

例えば、蛍光灯をLEDにすると照明の電気使用量を大きく下げることが可能です。また、空調機器を効率の良い設備へ変更する。ボイラーを潜熱改修型に変更するなど方法は多岐に渡ります。

高効率設備は比較的値段が高いものが多く、投資回収期間が長くなってしまいます。しかし、国として脱炭素に資する設備投資への補助金が出ているので、こちらを有効活用すると設備投資額を下げて、高効率の設備を導入することが出来ます。

当社では、仕入先の適正化によりキャッシュポイントを創出して、補助金を用いて省エネへの設備投資を促進することで好循環が生まれる仕組みを構築しております。

使用方法の変更により、エネルギー使用量を抑える

以下のような取り組みをすることで、エネルギー使用量を下げることが可能です。一方で、いきすぎた使い方の制限は従業員のストレスの原因になってしまいます。無理のない範囲で省エネを促進することが重要です。

見える化を促してあげることで、社員の取り組みが可視化できるようになるため、オススメです。

- 照明の効率化: 従業員が部屋を離れる際には、照明を消すように指導します。また、明るさを必要最低限に抑えることで、消費電力を削減できます。さらに、自然光を最大限活用するために、窓際に座る従業員や作業スペースを配置することも効果的です。

- オフィス機器の利用方法の見直し: コピー機やプリンターなどのオフィス機器は、待機状態でも一定の電力を消費します。従業員には、使用後は必ず電源を切るように指導し、長時間使用しない場合には電源を落とすように促します。

- 空調の効率的な使用: オフィスや店舗の空調設備を効率的に使用することで、省エネ効果が期待できます。具体的には、設定温度を適切に設定しすぎないことや、定期的な空調設備の点検やフィルターの清掃を行うことが挙げられます。

- 電化製品の使用時間の調整: 電気を多く消費する機器や設備を、必要な時間帯に集中して使用することで、ピーク時の電力消費を抑えることができます。例えば、大型の冷蔵庫や冷凍庫の除霜作業は、深夜や早朝の電力需要が少ない時間帯に行うなどの工夫があります。

- 省エネ意識の向上: 従業員全員が省エネに対する意識を高めることも重要です。定期的な研修や啓発活動を通じて、エネルギーの無駄遣いを避けるための行動を促すことができます。

– 何から始めるべきか?

当社では、まず仕入先・契約内容を見直すことで、その後の好循環が発生すると考えております。

企業が利益を生むことで、拡大していくようにキャッシュポイントを生み出すことが次の好循環を生み出します。

– デメリットについて

基本的に省エネを促進するデメリットはありません。最終的には企業の価値にもつなげることが出来ます。しかし、無理な交渉へ過度な設備投資にはデメリットを生じることもあります。

仕入先の仕組みを変える(料金メニュー変更や仕入先変更)

長期的な影響の不確定性

価格を下げることが短期的には利益をもたらす場合でも、長期的な影響が不確定であることがあります。仕入先との価格交渉が行き詰まり、その結果、仕入先がサービス提供を停止する可能性や、他の供給源を探す必要が生じるリスクがあります。

※このため当社では、中長期でのサポートを実施しております。

消費設備の仕組みを変える(設備の高効率化やシステム変更)

投資回収までの時間

高効率の設備への投資は、通常、投資回収までに時間がかかる場合があります。初期投資や関連するコストを回収し、利益を上げるまでには、一定の期間が必要となります。特に、エネルギー貯蔵や再生可能エネルギーなどの設備への投資は、投資回収までに長期間を要する場合があります。

※補助金の活用により短期投資回収を実現することが可能です。

使用方法の変更により、エネルギー使用量を抑える

快適性の低下

エネルギー使用量を抑えるためには、暖房や冷房の設定温度を変更したり、照明の明るさを調整したりする必要があります。これにより、快適性が低下する可能性があります。例えば、冬場に暖房を低温に設定することで、室内が寒く感じることがあります。

作業効率の低下

照明の明るさを下げるなどの変更が、作業効率に影響を与える場合があります。作業環境が暗くなると、集中力や作業効率が低下する可能性があります。また、冷暖房の設定温度が快適ではない場合、作業効率が低下することもあります。

– 専門家へご相談ください

エネルギーコスト適正化に取り組むべき理由やメリット・デメリットについて説明させていただきました。

エネルギーをより合理的に使用するためには、専門家へ相談することが重要です。まずはお気軽に当社までご相談ください。