エネルギーコスト適正化

【電力編】

北海道の企業にとって、電気料金は“固定費の王様”。本ページでは、新電力の仕組み、プランの選び方、切替手順、注意点をやさしく解説。無料の料金診断で最短ルートのコスト削減を提案します。

- ✓ 新電力の料金メニューの仕組みを理解したい

- ✓ 新電力の選び方が分からない

- ✓ 企業の仕入担当で、コスト削減に取り組みたい

- ✓ 電気代の高騰により、新電力の検討を進めている

- ✓ 再エネの導入を検討している

新電力会社へ変更・選定するうえでの重要なポイント

新電力制度は2016年に全面自由化になりました。しかし、本制度を有効活用できていない会社が多いです。新電力制度を上手く活用する方法をまとております。

POINT 1

– 電力自由化の歴史

電力小売自由化の流れ

| 時期 | 主な内容 | 電圧区分 | 対象(例) |

|---|---|---|---|

| 2000年3月 | 電力小売自由化スタート! | 特別高圧 | 大規模工場、デパート、オフィスビル |

| 2004年4月・2005年4月 | 自由化領域拡大 | 高圧 | 中小ビル、中小規模工場 |

| 2016年4月 | 全面自由化 | 低圧 | 家庭、商店 |

- 2000年3月の始まり

最初の電力自由化が開始しました。この時点で、大規模な工場やデパート、オフィスビル(「特別高圧」区分と呼ばれる)が、自分たちの電力会社を自由に選ぶことができるようになりました。また、これにより「新電力」と呼ばれる新規参入の電力会社からも電気を購入する選択肢が出てきました。 - 2004年と2005年の拡大

小売自由化の範囲が「高圧」区分にも拡大され、中小規模の工場やビルも自分たちで電力会社を選べるようになりました。 - 2016年4月1日の全面自由化

最終的に、家庭や商店(「低圧」区分)も電力会社を自由に選べるようになりました。これにより、すべての消費者が電力会社を選択する自由を持つようになりました。

POINT 2

– 停電のリスク

新電力に切り替える際のリスクとして、停電などの安定供給について心配されるかもしれません。しかし、どの電力会社を選んでも、電力のバランスを調整し、家庭やビルに電気を供給する役割を担う会社は変わりません。北海道の場合、この役割を担うのは北海道電力ネットワーク株式会社です。つまり、新しい電力会社に変更しても、電気の供給が停電するリスクは、従来の地域電力会社(北海道電力株式会社)を利用する場合と同じです。

電力供給においては、小売電気事業者が販売する量に応じた電力を調達できていない場合であっても、系統全体で一般送配電事業者が需給バランスを維持する(一般送配電事業者がその不足分の補給を行う)ため、十分な電力を調達できていないことをもって消費者に対する供給が停止されることはありません。

引用:電力・ガス取引監視等委員会 Q&Aより

POINT 3

– 新電力会社を選ぶメリット

-メリット1 新電力は電気代を安くすることが出来る

新電力を使う最大の利点は、電気代を安くすることができることです。従来の電力会社は、その地域全体の電力供給を担当していたので、大きな施設を設置し運営していました。しかし、新電力会社は特定の顧客に絞って電力を供給するため、施設の投資を少なく抑えることができ、これがコスト削減につながっています。

-メリット2 環境にやさしい電力を選べる

新電力を使うもう一つの利点は、環境に優しい電力を選べることです。新電力の中には、環境に配慮した特別なプランが用意されており、例えば二酸化炭素の排出がほとんどない再生可能エネルギーを選ぶことができます。太陽光発電やバイオマス発電など、再生可能エネルギーを使っている電力会社が電気小売市場に多く参入しています。

-メリット3 電気の品質は変わらない

新電力のもう一つの利点は、電気の品質が従来の電力会社と同じであることです。新電力会社は、地域の既存電力会社の送電設備を利用して家庭に安定した電力を供給しています。そのため、新電力を使っても電気の品質が落ちることはありません。

POINT 4

– 新電力会社の選び方

新電力選定の基本ステップ

新電力会社は供給可能なエリアが限定されているケースが多いです。

特に北海道エリアの供給を不可としている新電力会社が多いので、まずは供給エリアを確認しましょう。

電力メニューは複雑化しております。特に高圧メニューに関しては違約金が発生するケースが多いため、同条件下でのシミュレーションを実施してから最適なメニューを選ぶようにしましょう。

新電力会社の破産および撤退が相次いでおります。一概には言えませんが、資本力が小さい会社は撤退するリスクが大きくなります。安定供給が可能な会社を選択することが安定供給に繋がります。

POINT 5

– 高圧料金メニューの特徴と選び方

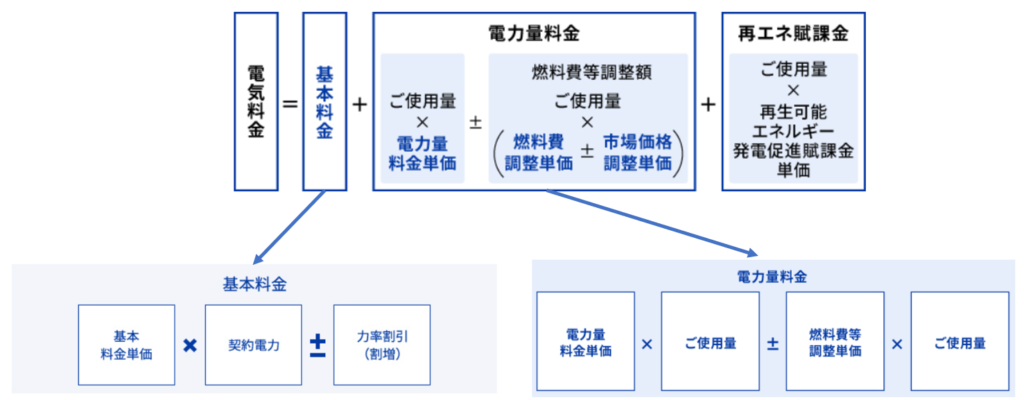

高圧電力の電気代を算定する基本的な計算式は以下の通りです。(燃料費調整額の場合)

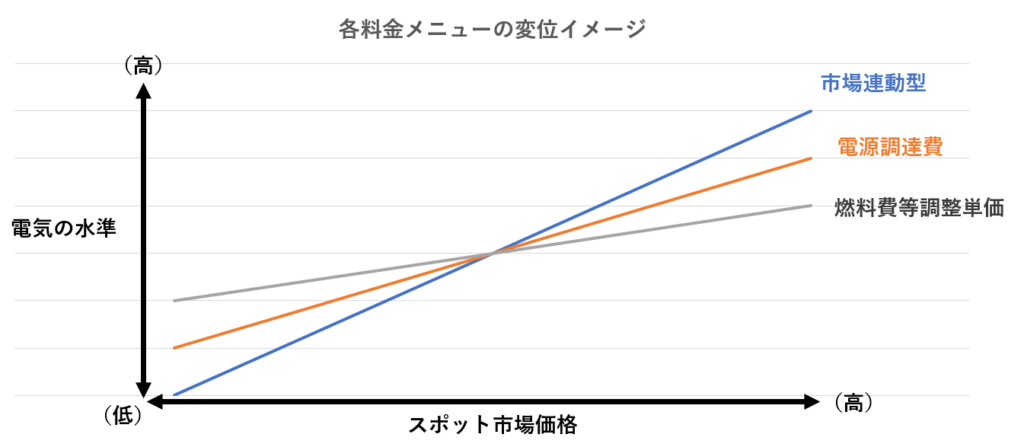

電気の料金メニューは大きく分けて、3パターンあります。それぞれの特徴を説明します。

– Part1 燃料費等調整単価

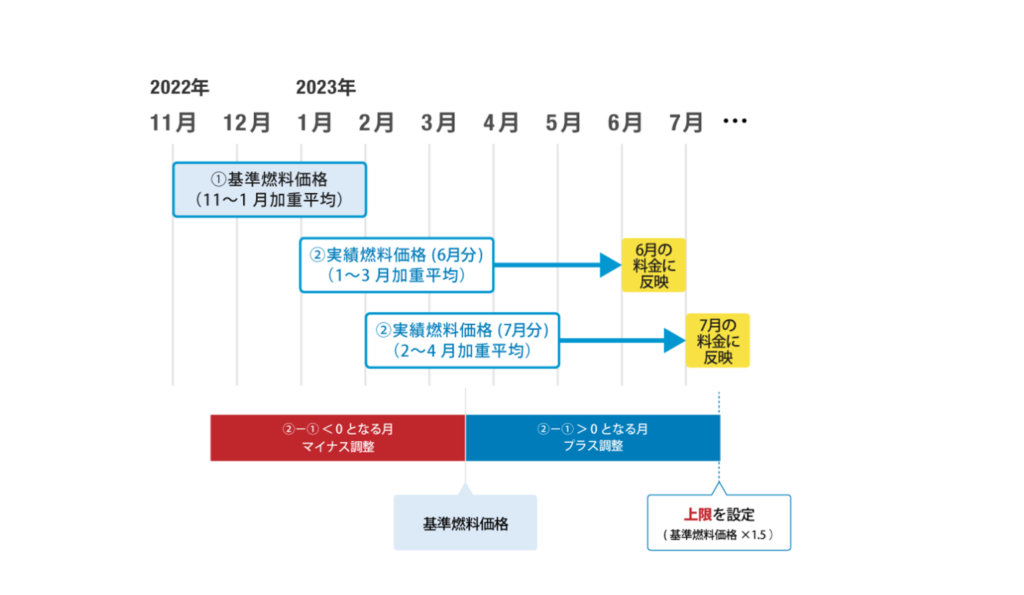

北海道電力などで適用される調整単価になります。

この制度は、為替レートの変動によって変わる燃料価格の変化をすぐに電気料金に反映させるためのものです。これにより、電気料金を一定の基準で調整します。主に化石燃料の貿易統計値(原油、LNG、海外炭の価格)に基づいて変動します。

3ヵ月の平均値を使用することや反映までにタイムラグがあるため、比較的安定して推移するのが特徴です。

– Part2 電源調達費(独自燃調)

新電力の中には、燃料費等調整単価の代わりに「電源調達調整費(独自燃調)」を組み込むケースが増えています。

新電力会社は、自社の発電所を持たない企業が多く、日本卸電力取引所(JEPX)や個人発電事業者から電気を購入して家庭や企業に供給しています。購入した調達費に対する変動費、新電力会社はこの価格変動を「電源調達費」として電気料金に反映させています。

電源調達費は、独自燃調とも言われます。各社が独自に燃料調整費を設定しているため、正確に比較するのが難しいのが特徴です。

– Part3 市場連動型

市場連動型プランは、市場の価格変動に基づいて電気料金が決まるプランです。ここでいう「市場」とは、日本で唯一の電力取引所であるJEPX(Japan Electric Power Exchange)のことを指します。電力会社は電気を自社の発電所から得たり、他の発電業者から購入したりしていますが、発電設備がない会社や電力需要が供給を超える場合、JEPXから電力を調達することもあります。

市場連動型プランのデメリットは、市場価格とともに電気代が高くなることがあるということです。市場連動型プランは市場価格の変動とともに、電気代が変動します。そのため、市場価格が上昇しているときに電気を使用した場合には、電気料金が高くなってしまうことがあるでしょう。

POINT 6

– 低圧料金メニューの特徴

低圧料金は、従量電灯と低圧動力の契約に分かれます。

– 従量電灯契約

従量電灯というのは、一般の家庭でよく利用される基本的な電気料金のプランです。

従量電灯A

従量電灯Aとは、電気の契約で最も小さい「5アンペア」という容量に合わせた電気料金プランのことです。このプランは、アパートやマンションの廊下や階段など、みんなで使う場所の電気によく使われています。

従量電灯B

従量電灯Bは、電気の契約容量が「10アンペアから60アンペア」の範囲で選べる電気料金プランです。このプランは、従量電灯の中で最も一般的で、多くの家庭で採用されている料金設定になっています。

従量電灯C

従量電灯Cとは、電気の契約容量が「6キロボルトアンペア(kVA)」以上で、「50キロボルトアンペア未満」の範囲にある電気料金プランです。ちなみに、「1キロボルトアンペア」は「10アンペア」に相当します。このプランは、電気をたくさん使う家庭や、店舗やオフィスなどでよく選ばれています。

– 従量電灯契約の計算方法

電気料金 = 基本料金 + 電力量料金 ± 燃料費調整額 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金

北海道電力の従量電灯B

| 区分 | 単位 | 基本料金 |

|---|---|---|

| 10A | 1契約 | ¥374.00 |

| 15A | 1契約 | ¥561.00 |

| 20A | 1契約 | ¥748.00 |

| 30A | 1契約 | ¥1,122.00 |

| 40A | 1契約 | ¥1,496.00 |

| 50A | 1契約 | ¥1,870.00 |

| 60A | 1契約 | ¥2,244.00 |

| 区分 | 単位 | 従量単価 |

|---|---|---|

| 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥35.44 |

| 120kWhを超え280kWhまで | 1kWh | ¥41.73 |

| 280kWhを超える分 | 1kWh | ¥45.45 |

北海道電力の従量電灯C

| 区分 | 単位 | 基本料金 |

|---|---|---|

| 1kVA | 1契約 | ¥374.00 |

| 区分 | 単位 | 従量単価 |

|---|---|---|

| 最初の120kWhまで | 1kWh | ¥35.44 |

| 120kWhを超え280kWhまで | 1kWh | ¥41.73 |

| 280kWhを超える分 | 1kWh | ¥45.45 |

– 低圧動力契約

動力プランとは、商業用や工業用の大型機器を使う店舗や工場などで選ばれる電気料金プランです。このプランは、一般家庭よりも多くの電力を必要とする業務用の設備で契約されます。

低圧電力(動力プラン)とは、特に工場や大型機械を動かすのに必要な電力供給方法のことで、「三相」という配電システムを使っています。この方法では、通常より電圧が高めに設定されています。もし機械が3つ穴または4つ穴のコンセントを必要としている場合、それは低圧電力(動力プラン)で電力が供給されていることを意味しています。

北海道電力の低圧動力メニュー

| 区分 | 単位 | 基本料金 |

|---|---|---|

| 基本料金 | 1kW | ¥1343.10 |

| 電力量料金 | 1kWh | ¥28.93 |

POINT 7

– 新電力に関するよくある質問

Q1. 新電力に切り替えると電気が止まる心配はないの?

A:新電力会社が供給を担うようになっても、電気が突然止まるということは基本的にありません。日本の電力システムでは、供給会社が倒産・撤退した場合でも、電気が止まらないように仕組みが整備されています。万が一、新電力が電気の調達に失敗した場合でも、一般送配電事業者(旧一般電気事業者)が供給を引き継ぐ仕組みになっているため、停電リスクは従来と大きく変わりません。

Q2. 新電力に切り替えると本当に安くなるの?

A:実際に料金が安くなるかは、契約内容や各社の料金プランによって異なります。新電力会社は、独自の料金メニューやキャンペーンなどを展開していることが多く、使用状況によっては従来の電力会社よりも安くなる場合があります。一方で、割引の条件や適用期間に注意が必要です。複数社の料金プランを比較検討し、会社毎に合ったプランを選ぶことが大切です。

Q3. 電気の品質や安全性は変わらないの?

A:電気の品質自体は変わりません。実際には、送配電網を通じて供給される電気は同じで、新電力と契約していても従来の電力会社(一般送配電事業者)が保有・管理する送配電設備を利用します。そのため、電灯の明るさや品質が劣化する、ということはありません。また、安全性についても一般送配電事業者による保守・管理が行われます。

Q4. 解約や違約金はどうなるの?

A:新電力によっては、一定期間内の解約で違約金が発生するプランもあります。一方、違約金や解約金が設定されていない会社も増えています。契約期間や違約金の有無は会社やプランによって異なるため、申し込み前に利用規約や契約プランをよく確認しましょう。

Q5. 災害時やトラブル時の対応はどうなるの?

A:停電や電柱・配線のトラブルなど、送配電網に関連した問題は、地域の一般送配電事業者が対応します。新電力がトラブル対応を行うわけではありません。緊急時の連絡先や問合せ先は、従来の電力会社のときと同様に地域の送配電事業者であることが多いです。

Q6. 新電力は契約者数が少なくて不安…信頼できるの?

A:新電力会社は、国の認可・登録を受けた上で事業を行っています。大手企業グループの新電力や、地域密着型の新電力など、多彩な事業者が参入しています。また、電力小売自由化が進んでいる日本では、新電力を利用する家庭や企業は年々増えており、実績とノウハウも蓄積されてきています。とはいえ、サービス品質や経営基盤は各社で異なるため、契約前に評判や実績、サポート体制などを確認するのが良いでしょう。

Q7. 手続きしてからどのくらいで切り替わるの?

A:契約申し込みを行った後、高圧の場合は2週間~3ヶ月程度で電力会社毎に異なります。低圧の場合は最短で数日~数週間程度で切り替えが完了することが一般的です。スマートメーターが既に設置されている場合は、立ち合いや特別な工事が不要なケースがほとんどです。

POINT 8

– 電気料金の適正化ならtotokaにお任せ

新電力は500社を超えると言われております。新電力会社との上手な付き合い方、新電力会社の選び方について詳しく知りたい方はtotokaまでお気軽にご相談ください。